Séminaire « La beauté du vulnérable », présentation de l’étude par Frédéric Baitinger et Milan Garcin

La beauté du vulnérable, par Frédéric Baitinger et Milan Garcin, Chaire de philosophie à l’hôpital, juin 2025

Commencée en 2022, la recherche sur la « beauté du vulnérable » mobilise l’ensemble des recherches de la Chaire de philosophie à l’hôpital autour de la vulnérabilité et du capacitaire tout en s’ouvrant vers un domaine jusqu’ici moins abordé : celui de l’esthétique.

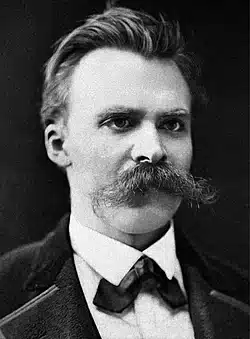

Elle est menée conjointement par Frédéric Baitinger, psychanalyste, docteur en philosophie et chercheur associé à la chaire de philosophie à l’hôpital, et par Milan Garcin, docteur en histoire de l’art et conservateur responsable des collections beaux-arts au Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH).

Beauté et vulnérabilité sont deux termes a priori antithétiques. La vulnérabilité, du latin vulnus, la « blessure », renvoie à la potentialité d’être blessé. Or la blessure est rarement perçue comme « belle » : elle est saignante, purulente, boursouflée, infectée, « vilaine ». Au stade de la blessure, le qualificatif « beau » est rarement employé sans arrière-plan voyeuriste, tandis que la cicatrice et la plaie en rémission, elles, peuvent l’être, mais en tant que traces d’une blessure passée et ou guérie. Le corps « beau », lui, se veut corps en bonne santé, intact, ou du moins en ayant l’air.

La recherche sur la beauté du vulnérable, au contraire, vise à réconcilier le beau, dans son acception classique en philosophie, avec le vulnérable en ce que ce-dernier représente une mise en péril de l’intégrité de l’individu, de manière à en extraire ses vertus capacitaires.

Envisager la beauté du vulnérable sous l’angle de la philosophie classique, de l’anthropologie, mais aussi sous celui de la philosophie des sciences, c’est envisager la beauté appliquée au corps, où la beauté devient facteur de définition ontologique et sociologique de l’individu.

La puissance d’être blessé (vulnérabilité) s’articule à la définition qu’on peut donner à un être humain et à son unité : la blessure est le fruit d’un contact avec ce qui entoure l’être vulnérable. Elle est ouverture, potentielle ou actualisée. Dans cette ouverture, peut-on trouver la beauté ?

Pour traiter cette question, une première étude a été réalisée. Publiée en 2025, son objectif fut de donner à voir une histoire de la vulnérabilité dans l’art, aussi bien en tant que sujet (de l’œuvre) qu’objet (la vulnérabilité de l’œuvre elle-même). En plus d’un état de l’art philosophique, replaçant la question dans un ensemble de références de l’histoire de la pensée, elle propose une typologie artistique de la vulnérabilité, volontairement transchronologique et transculturelle, où cohabitent des œuvres de toute nature pour former un paysage sémantique complexe explorant diverses interactions entre l’art et la notion de blessure.

Grâce à cet état de l’art au sens strict et à cet état des connaissances, l’étude ouvre à une redéfinition de la beauté comme une reconnaissance de la finitude, une nouvelle esthétique inclusive valorisant les failles et imperfections qui se feraient source de résilience et de créativité.

Séminaire « La beauté du vulnérable », présentation de l’étude par Frédéric Baitinger et Milan Garcin

La beauté du vulnérable, par Frédéric Baitinger et Milan Garcin, Chaire de philosophie à l’hôpital, juin 2025

Contactez Frédéric Baitinger ou Milan Garcin.

Opt-out complete; your visits to this website will not be recorded by the Web Analytics tool. Note that if you clear your cookies, delete the opt-out cookie, or if you change computers or Web browsers, you will need to perform the opt-out procedure again.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

This opt out feature requires JavaScript.

The tracking opt-out feature requires cookies to be enabled.